近年、伝統的な神棚が置きにくい住環境に対応するため、コンパクトでおしゃれな御札立てが注目されています。木の風合いを活かした置き型や壁掛けタイプは、モダンなインテリアにも自然に馴染み、生活空間に調和します。

本記事では、御札立ての意味や役割、基本から選び方、百年木材のおすすめ商品も紹介するので、最後までぜひご覧ください。

御札立てとは?神棚との違いと役割

御札立ては、神社から授かった御札(お神札)を立てて祀るための道具であり、神棚を置けない住宅でも簡易神棚として機能します。

コンパクトな設計で、神棚と同様に御札への敬意を示す空間を手軽に作れる点が特徴です。

御札(神札)を祀る意味

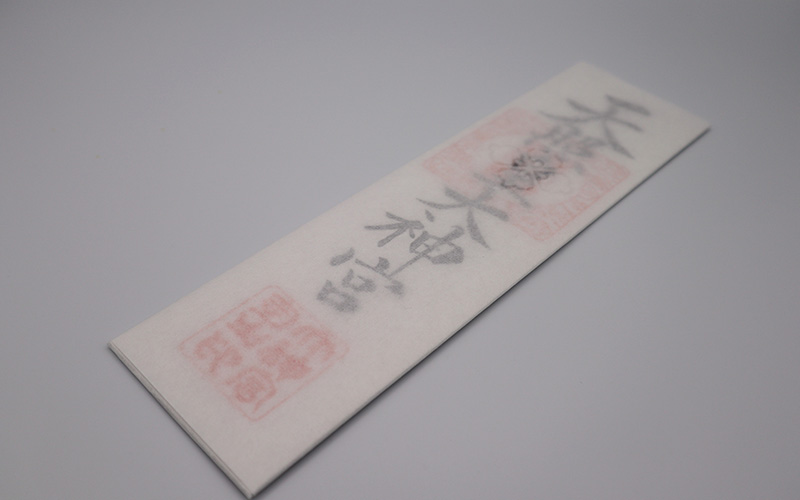

御札(正式には「お神札」)は、神社で祝詞をあげて祓い清められた神霊の象徴です。その紙や木札には、神様の御魂が宿るとされ、家に祀ることで日々の安全や健康、繁栄を願う対象となります。

伊勢神宮の神宮大麻(じんぐうたいま)は日本人の総氏神である天照大神を祀るもので、家の中心に位置付けられます。日常的なお祈りや正月の捧げものは、神様に感謝する心を育む重要な習慣です。御札(神札)は一年ごとに新しく交換し、古いものは神社へ返納します。

これは、新たな御霊の加護を受け継ぐという意味を持ち、信仰を継続させる行為でもあります。

御札立てと神棚との違い

御札立ては、柱や台のような形をした簡易な神具で、御札(神札)を立てかけて祀るためのものです。伝統的な神棚のように棚板や扉を備えた「宮形(みやがた)」の構造はなく、よりシンプルな設計が特徴です。

本格的な神棚は、棚板のうえに宮形を置き、その中に一社から三社分程度の御札(神札)を祀り、さらに榊立てや水玉などの神具を並べて祀るのが一般的です。

一方、御札立ては御札(神札)のみを立てて祀るスタイルで、神具を省略するケースも多く、手軽に取り入れられる魅力があります。壁掛けタイプや置き型との兼用タイプもあり、限られたスペースで設置しやすいため、賃貸住宅や小型住宅に適しています。

また、素材やデザインのバリエーションも豊富で、インテリアとも調和しやすいのも御札立てならではの利点です。神棚のような格式を大切にしながらも、現代の暮らしに合ったスタイルで、神様を身近にお迎えしたいという方に人気があります。

現代のライフスタイルに合う理由

現代の住宅事情では、神棚を設けるスペースを確保しにくい賃貸やマンションが増えています。そんな住環境に対応する御札立ては、石膏ボード対応の壁掛け金具や置き型の省スペース設計で、画びょうレベルの施工で設置可能。

100均グッズで手作りする方法も紹介されており、簡単に取り扱えることが魅力です。また、天然木や塗装仕上げのモダンデザインは、北欧やシンプルインテリアとも相性よく、違和感なく生活空間に馴染みます。

これらの特徴から、初めて宗教的空間を取り入れる人にも利用しやすいアイテムとして注目されています。

御札立ての基本(置き場所・方角・飾り方)

御札立てを設置するには、清潔で丁寧に祀れる場所を選ぶことが大切です。目線より高く、家族が集まりやすいリビングや玄関近くの明るいスペースが理想的です。

一方で、水まわりやトイレの近く、出入り口の真上などは避けます。詳しく見ていきましょう。

置く場所のポイント

御札立ては、神聖な空間をつくるために清潔で明るい場所を選びます。目線よりうえに設置することで、神様を見下ろすことなく、自然と敬意を表せます。

家族が毎日顔を合わせるリビングや客間の一角に祀ると、自然と日々のお参りの習慣がつきやすくなります。反対に、トイレや浴室、台所のすぐ近くは避けてください。これらは不浄な場所とされ、神聖さを損ねる可能性があるためです。

また、玄関や階段下、人が頻繁に通る場所の上部もふさわしくありません。マンションなどで天井のうえを人が通る場合は、天井に「雲」「天」「空」などの紙を貼ることで対策できます。

このような条件をすべて満たすのが難しい場合でも、タンスや棚の上にのせるなど、清潔で安定した場所に御札立てを設けることで、十分に神様への配慮ができます。

飾る方角

御札立ては、できるだけ東向きまたは南向きに祀るのが好ましいとされます。これは、太陽の光が当たる方角が神聖視され、神様の力が宿ると考えられているためです。

とはいえ、住宅事情によって難しい場合でも問題ありません。北向きや西向きでも、心を込めて丁寧に祀れば、神様は受け入れてくださるとされています。

ただし、風水や陰陽道の考え方においては、鬼門(北東)や裏鬼門(南西)は避けたほうが無難です。

最も大切なのは、設置場所が清潔で、神様に対して敬える環境かどうかです。方角に過度にとらわれすぎず、実生活に即した場所を選ぶようにしましょう。

やってはいけないタブー・NG例とその理由

御札立ては簡単に取り入れやすい一方で、祀り方を間違えると神様への敬意を損なってしまう場合もあります。ここでは、つい見落としがちなNG例とその理由をわかりやすくご紹介します。

【NG例1】低すぎる位置に設置してしまう

「棚の上だから大丈夫」と思っていても、目線より低い場所にあると、神様を見下ろす配置になります。神様は敬意をもってお迎えする存在です。人の視線より高い場所に祀ることで、その気持ちが自然と形になります。

【NG例2】画びょうやピンで壁に固定する

手軽だからと御札(神札)を壁に直接ピンなどで留めてしまうと、神聖なものに穴をあける行為になってしまいます。御札(神札)は「いただいたもの」であり、丁寧に扱うことが基本です。専用の御札立てを使いましょう。

【NG例3】不浄とされる場所の近くに祀る

トイレや台所、洗面所などの水まわりは「不浄な場所」とされるため、できるだけ離して設置するのが安心です。

【NG例4】清掃も交換もせず長期間そのまま

御札(神札)のまわりにほこりが溜まっていると、どうしても神聖さを保てません。また、神社によって差はありますが、一般的に御札(神札)は一年ごとに新しいものへ取り替えるのが習わしとされています。

御札立てをインテリアに取り入れるコツ・選び方

木目の美しさや塗装色を住まいのテイストに合わせることで、御札立てはインテリアの一部として溶け込みます。

ナチュラルな檜素材や、北欧風インテリアにも馴染むマットカラーなど選びやすい。飾りすぎず、日常に無理なく祀れるデザインを選ぶことで「自分だけの神棚」として自然に馴染みます。

百年木材のおしゃれな御札立て4選(置き型・壁掛け)

百年木材は、樹齢100年以上の国産檜や杉を使ったモダンな御札立てシリーズを展開。シンプルかつ温かみあるデザインで、どのタイプも職人の手しごとを感じられます。以下に、特に人気の4モデルをご紹介します。

壁掛けタイプ「祷-inori- 檜」

「祷‑inori‑ 檜」は、樹齢100年以上の国産檜を使った壁掛け神棚です。アシンメトリーにカットされた土台が檜の木目を引き立て、自然な香りとともに空間にやすらぎを与えます。

お札は切れ込みに挿して立てかける仕様で、付属のビスで壁に簡単に取り付け可能。太陽光によって映る影の変化も美しく、時間とともに風景を楽しめる設計です。和洋問わずインテリアに馴染み、日々の祈りを身近に感じられる神棚です。

壁掛けタイプ「モダン神棚 丸タイプ」

「モダン神棚 丸タイプ」は、樹齢100年以上の国産檜を使用した壁掛けタイプの御札立てです。職人が一つずつ手作業で仕上げた丸みのあるフォルムが、柔らかな印象を与えます。無塗装の檜は爽やかな香りと年輪の美しさが際立ち、和洋どちらの空間にもなじみます。

壁掛け用のL字フック付きで、マンションやアパートでも設置しやすい仕様です。新築祝いや店舗の祈りの場にもおすすめです。

壁掛けタイプ「モダン神棚 角タイプ」

「モダン神棚 角タイプ」は、直線的なフォルムが特徴の置き型神棚です。樹齢100年以上の国産檜を使い、職人が手作業で丁寧に仕上げた無塗装仕上げで、檜の自然な香りと年輪の美しさが際立ちます。

幅12cm・高さ33cmと省スペースながら存在感があり、リビングや玄関にも馴染むデザインです。L字フック付きで和洋問わず多様な空間に調和し、家庭用や贈り物にも最適です。

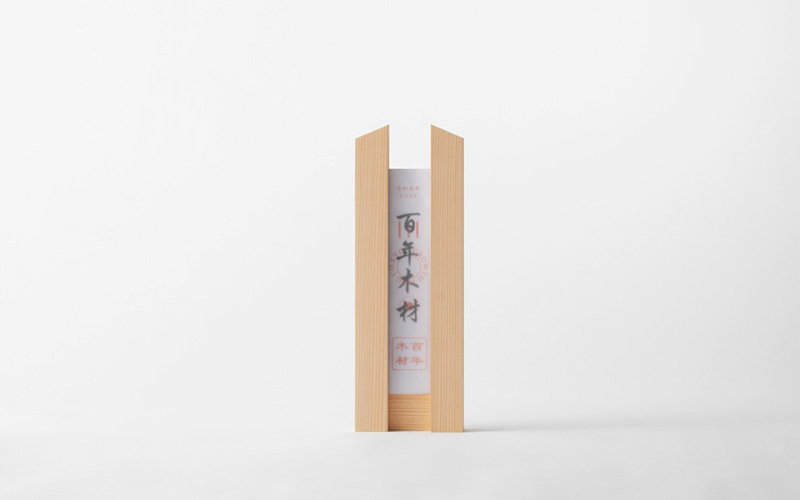

置き型タイプ「モダン神棚 鳥居タイプ」

「モダン神棚 鳥居タイプ」は、樹齢100年以上の国産檜を使い、職人が一つひとつ丁寧に仕上げた置き型神棚です。高さ38cmの本体に鳥居型のデザインを取り入れ、和の要素を現代空間に自然と溶け込ませます。

無塗装仕上げの檜は香りがよく、細かく美しい年輪が特徴です。洋室や店舗、新築祝いなどにもおすすめで、床置きや棚の上に設置するだけで神聖な雰囲気が整います。

お祝いにも最適な百年木材の御札立て

百年木材の御札立ては、新築祝いや店舗の開店祝いなど、大切な方への贈り物にもふさわしい品です。樹齢100年以上の国産檜を使用し、職人の手によって一つひとつ丁寧に仕上げられたその姿は、格式とあたたかみを兼ね備えています。

和室・洋室問わず自然に調和し、木目の美しさとほのかな香りが神聖な空間を演出します。繁栄や安泰を願う気持ちをかたちにして贈るーーそんな想いを込めた特別なギフトとして、ぜひお役立てください。